Sinopsis dan Daftar – Legenda Malin Kundang memang sudah lama melekat dalam benak rakyat Indonesia, sebagai dongeng moral tentang durhaka dan balasan Tuhan. Tapi kali ini, film Legenda Kelam Malin Kundang mengubah segalanya. Tak lagi menjadi dongeng pengantar tidur anak-anak, film ini membawa penonton menyelami sisi tergelap dari kisah yang selama ini di ceritakan secara hitam-putih. Bayangkan versi Malin Kundang yang penuh dendam, trauma, dan misteri laut yang mengerikan. Sebuah transformasi besar yang mengguncang emosi penonton sejak menit pertama.

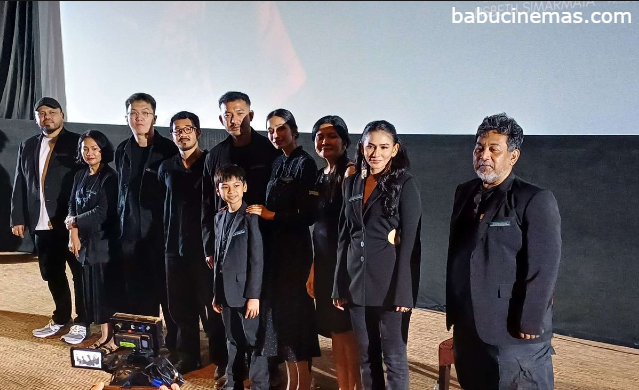

Film ini di sutradarai oleh Rako Prijanto, yang sukses menghidupkan ulang legenda lama menjadi sebuah kisah thriller-psikologis yang intens. Nuansa mistis dan kelam di bangun melalui sinematografi yang suram, denting gamelan yang menegangkan, dan dialog penuh makna. Cerita berkembang dengan ritme lambat namun pasti, menyeret penonton menelusuri masa kecil Malin, luka batin ibunya, hingga misteri laut tempat ia dikutuk menjadi batu.

Malin Bukan Sekadar Durhaka

Dalam versi ini, Malin (di perankan oleh Bio One) tidak hanya di gambarkan sebagai anak yang durhaka. Ia adalah korban dari kekerasan, kemiskinan ekstrem, dan tekanan sosial yang membuatnya mengubur rasa cinta terhadap tanah kelahirannya. Di besarkan oleh ibunya yang keras, Malin tumbuh dengan dendam dan keinginan untuk melarikan diri. Ketika ia akhirnya berhasil mengubah nasib lewat kapal dagang misterius yang di kendalikan oleh juragan dari negeri seberang, Malin kembali sebagai pria berbeda—dingin, arogan, dan penuh rasa malu terhadap masa lalunya.

Ibunya, di perankan dengan gemilang oleh Christine Hakim, tampil sebagai figur tragis. Seorang wanita tua yang keras hati, namun menyimpan kasih sayang yang tak pernah sempat tersampaikan. Tatapan matanya berbicara lebih banyak dari kata-kata, apalagi saat ia menyadari anak yang di besarkannya kini menyangkal darahnya sendiri. Adegan kutukan—yang menjadi klimaks film ini—di bawakan dengan emosi meledak-ledak, tidak lagi sebagai momok, tetapi sebagai puncak luka batin yang terakumulasi.

Baca juga : Apartemen Mahasiswa di Malang Ludes Terjual!

Pemeran Utama dan Pendukung yang Tampil Menggigit

Bio One sebagai Malin Kundang

Bio One membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar aktor muda bertampang rupawan. Transformasinya dari Malin kecil yang penuh harapan menjadi pria dewasa yang dingin dan brutal begitu nyata. Gerak tubuhnya penuh tekanan, sorot matanya kosong namun menyimpan badai emosi. Ia menjadikan karakter Malin sebagai sosok kompleks yang membuat penonton benci sekaligus iba.

Christine Hakim sebagai Ibu Malin

Tak ada aktris yang bisa memerankan tokoh ibu dengan luka mendalam sekuat Christine Hakim. Ia bukan ibu manis nan sabar, tetapi sosok keras yang membesarkan anak di tengah penderitaan. Aktingnya yang emosional dan penuh tenaga menjadi tulang punggung film ini.

Reza Rahadian sebagai Juragan Dato’ Maringgih

Karakter ini adalah pelengkap sempurna dalam narasi kelam film ini. Reza muncul sebagai pria licik dan manipulatif, yang mengambil Malin dari desanya dan menjadikannya alat dagang. Gestur tenangnya menyembunyikan niat busuk yang tak terbaca. Reza seperti biasa, mengunci perhatian setiap kali hadir di layar.

Ayu Laksmi sebagai Nenek Dukun

Tokoh yang tidak ada dalam legenda aslinya ini menjadi sentuhan mistis tambahan. Ayu Laksmi tampil sebagai dukun penjaga laut yang tahu rahasia kutukan batu. Suaranya rendah dan dalam, membuat setiap mantra yang diucapkannya seperti menggema dalam jiwa penonton.

Visual Mencekam dan Simbolisme Menyengat

Film ini bukan hanya bermain di naskah. Setiap adegan dirancang dengan warna gelap dan pencahayaan minimalis, mempertegas atmosfer nelangsa dan misterius. Kamera sering mengambil sudut dari balik tirai, celah rumah, atau pantulan air, seolah penonton menjadi saksi diam dari kejatuhan seorang anak manusia. Batu tempat Malin di kutuk pun di gambarkan bukan sebagai batu biasa, tetapi simbol dari beban masa lalu yang membeku selamanya.

Legenda Kelam Malin Kundang bukan film legenda biasa. Ia adalah cermin, peringatan, dan teriakan batin dari masa lalu yang belum selesai.